2008年から建築設備CAD「Rebro(レブロ)」に特化し、設備BIMモデル構築・施工図作成の実務支援を提供。多様なプロジェクトに対応し、スキルアップ研修や企業向けカスタマイズ講習で作図効率とBIM活用力を高めます。操作だけでなく“現場で使えるBIM”を重視し、導入相談からデータ構築まで一貫サポート。NYKシステムズ認定正規販売代理店/サポートリンク登録。

090-3675-0666

06-6335-9600

電話に出れない場合がございますので、

初めての方はこちらよりお願いします

大阪市北区菅原町5番3号大宝中之島ビル1006

登録番号: T3120001192549

- ホーム

- 技術を深める。自分を育てる。―設備×CAD×BIM×女性目線のコラムー

- Rebro研修

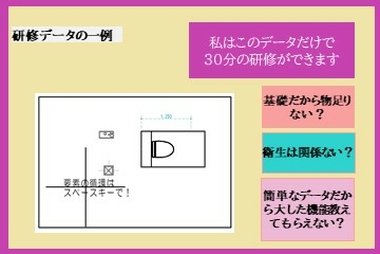

- 「図面が違うだけで学びが止まる?CAD研修の誤解と対策」

関連エントリー

-

あなたのメールは伝わりますか?

伝わるメールが、あなたの仕事をもっと信頼されるものにする 「時短」や「テンプレート」に頼りがちで、必要な情報が

あなたのメールは伝わりますか?

伝わるメールが、あなたの仕事をもっと信頼されるものにする 「時短」や「テンプレート」に頼りがちで、必要な情報が

-

上司に話が通じない?男性社会で生き抜くための「視座の高さ」

「視座が高い」ことは、単なる知識やスキル以上に、会話の噛み合い・信頼の獲得・意思決定の場で優位に働きます。 視

上司に話が通じない?男性社会で生き抜くための「視座の高さ」

「視座が高い」ことは、単なる知識やスキル以上に、会話の噛み合い・信頼の獲得・意思決定の場で優位に働きます。 視

-

50代設備女子が語る、技術と働き方のリアル

設備女子あるある会再開会 テーマ「☑50代からの働き方:健康・時間管理・心の余裕 今、感じていること※技術スキ

50代設備女子が語る、技術と働き方のリアル

設備女子あるある会再開会 テーマ「☑50代からの働き方:健康・時間管理・心の余裕 今、感じていること※技術スキ

-

設備CAD「Rebro(レブロ)」は、ナビより自由だ

―「探求心」がスキルを変える瞬間― ビルの屋上を眺めたり、地下駐車場を歩いたりすると、つい設備のルートが気にな

設備CAD「Rebro(レブロ)」は、ナビより自由だ

―「探求心」がスキルを変える瞬間― ビルの屋上を眺めたり、地下駐車場を歩いたりすると、つい設備のルートが気にな

-

波風は“個人の性格”ではなく“構造の問題”

あなた自身も、「そんなこと」と言われて飲み込んできた違和感があったはず。でも、その“そんなこと”こそ、構造の歪

波風は“個人の性格”ではなく“構造の問題”

あなた自身も、「そんなこと」と言われて飲み込んできた違和感があったはず。でも、その“そんなこと”こそ、構造の歪